"최초에 무의식이 있었다." 그리고 "무의식에서 자아의식이 싹텄다."

(이부영, 『자기와 자기실현』, 한길사, 2021. p.34.)

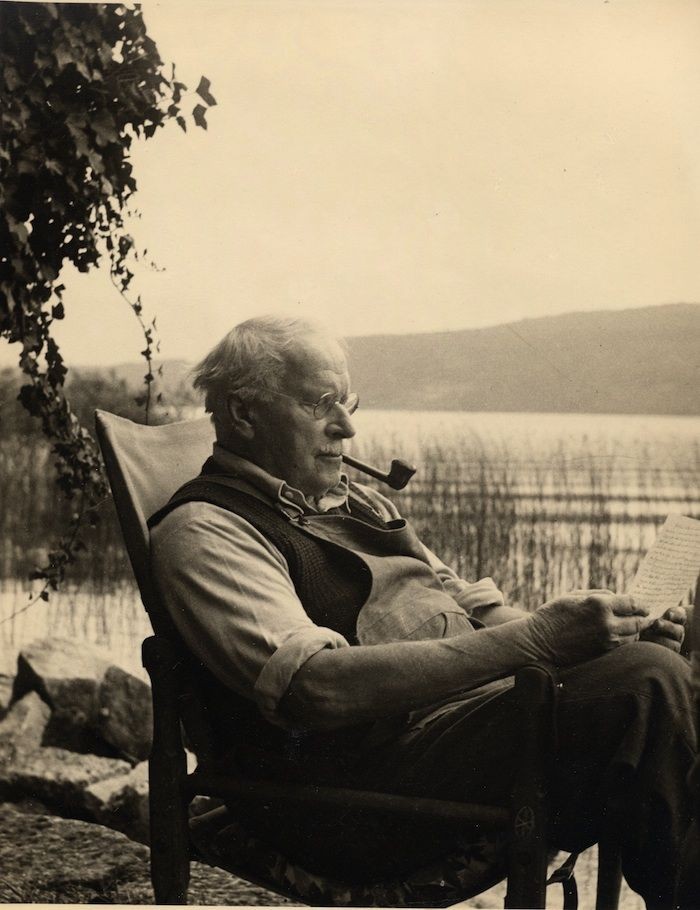

탄생으로부터 무의식이 생겨난다. 개인 한 사람의 인생은 자기를 실현하는 평범하고도 궁극적인 목표를 향하고 있다. 무의식에서부터 자아의식이 싹이 트기 시작한다. 자아(나; ego, ich)를 인식하고 자아의 생각과 감정을 이해하는 능력이 발달해간다.

이부영은 유아기의 의식이 원시인의 의식과 비슷하다고 하며, 원시인의 의식이 문명인의 의식으로 발전한다고 말한 점은 융이 원시인의 지능이 열등하다거나, 유아기의 심성이 유치한 단계에 있다고 말한 것이 아니다.(ibid. 37) 원시인은 현대인과 다르게 몸으로 생각을 한다. 훨씬 본능적으로 현명하다. 몸으로 생각한다는 것은 사실상, 생각하는 자아의 사유 작용만으로 외부 세계; 세상을 바라보는 것이 아니라는 것이다.

“나는 생각한다 고로 존재한다.”

이 명제는 말해져있다. 그러나 이 언어로써 발화된 진리는 말해지기 이전부터 자명한 진리였다. 메를로-퐁티는 이를 침묵의 코기토(cogito tacité)라 한다. 생각 이전에 본능적으로 외부 세계물을 지각한다. 경험한다. 본능적으로 존재함을 알며 생각을 함과 동시에 존재함을 이미 알고 있다. 현대에 살고있는 우리는 태어남과 동시에 무의식이라는 바다 위, 섬에서 살고 있다. 생각하는 자아는 성찰하는 나이다. 인간은 성장해가며 반성되지 않은 의식과 의식성을 갖춘 의식을 갖춘다. 이 의식성을 갖춘 자아의식이야말로 성숙한 자아이다.(39-40)

자기를 찾는 여정에는 자기라는 전체성의 존재를 알아야한다. 암묵적 코기토와 말해진 코기토(cogito ergo sum)사이는 이분법적이다. 말해지지 않은 코기토는 전-반성적이다. 그러나 이 성찰하는 자아(코기토)가 의식화된 무의식이라면, 자기를 찾는 여정의 일부라고 할 수가 있을 것이다. 자기는 전체성이다. 대극합일의 상징이다. 즉, 의식됨과 무의식이 있고, 밝고 어두운면을 가지고 있는 것이 바로 자기원형이다.

철학은 줄곧 “너 자신을 알라”, “인간이란 무엇인가?” 라는 자기실현을 목표해왔다. 그것은 개개인의 무의식적 욕구의 발현이다.

'분석심리학' 카테고리의 다른 글

| 자아(Ego)와 자기(Self) - 칼 융, 분석심리학 이해하기 (4) (2) | 2024.11.24 |

|---|---|

| 분석심리학의 분석과 분석가의 자세 (1) (0) | 2024.08.15 |

| 아니마와 아니무스 - 칼 융, 분석심리학 이해하기 (3) (0) | 2024.08.13 |

| 무의식과 그림자 - 칼 융, 분석심리학 이해하기 (2) (0) | 2024.04.04 |

| 마음의 구조 - 칼 융, 분석심리학 이해하기 (1) (2) | 2024.02.08 |